Lo studio analizza i percettori del Reddito di Cittadinanza a Modena che hanno richiesto l’attivazione dei Patti per l’inclusione sociale, ovvero coloro che compongono la cosiddetta “fascia grigia” tra occupabilità e marginalità. Emergono profili segnati da disoccupazione, basso titolo di studio, background migratorio e prevalenza femminile. Oltre al sostegno economico, più della metà riceve interventi aggiuntivi in ambito lavoro, sanitario e di mediazione culturale, che rivelano la complessità dei bisogni e i meccanismi locali di impoverimento

Eleonora Costantini, Maria Cristina D’Aguanno, Giovanni Gallo e Francesca Nannetti – Settembre 2025

La misurazione della povertà, intesa come strumento di conoscenza, è un argomento complesso, che attraversa numerosi settori disciplinari e diversamente orienta il processo di formulazione delle politiche. Intendendo le politiche come processi che concorrono a plasmare le strutture sociali e le configurazioni di possibilità che si offrono alle persone, è evidente come il tipo di conoscenza che informa il policymaking assuma un ruolo cruciale, sia in riferimento all’identificazione dell’obiettivo dell’azione pubblica (quali politiche di contrasto alla povertà?) che in relazione al suo contenuto descrittivo (quale povertà?).

Un recente studio1 ha indagato il processo di implementazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) nel Comune di Modena, con l’obiettivo di descrivere i profili di povertà rilevati in un territorio economicamente ricco ma diseguale nella distribuzione dei redditi, inserito in un contesto regionale di welfare «avanzato». Il Comune di Modena ha deciso di gestire tale misura tramite appalto, pubblicato alla fine di novembre 2021 e vinto dalla Cooperativa Gulliver.

La base dati su cui si fonda la ricerca è costituita dalle domande di RdC che, ricevuto un esito B a seguito dell’analisi preliminare, hanno richiesto l’attivazione dei Patti per l’inclusione sociale (PAIS). Si tratta, cioè, di quelle situazioni che, nel lessico dei servizi, compongono la cosiddetta «fascia grigia»: non si trovano né in una condizione di immediata occupabilità né, al polo opposto, in una condizione di marginalità tanto grave da richiedere un intervento massiccio da parte dei Servizi Sociali Comunali. La sottoscrizione del PAIS sancisce l’esito di un processo in cui gli operatori dei servizi valutano esigenze e difficoltà manifestate dai beneficiari, sia a livello individuale che familiare, garantendo l’accesso al beneficio economico e ad un insieme di beni e servizi. Questi ultimi fanno riferimento a quattro ambiti prevalenti: beni materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali.

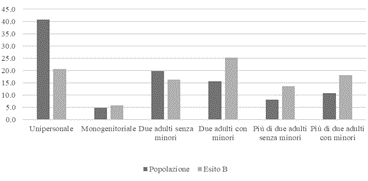

Il primo livello di analisi ha avuto come esito la profilatura, secondo variabili demografiche, delle persone che hanno percepito la misura. Rispetto alla popolazione residente, tra i percettori del RdC titolari di PAIS sono sovra-rappresentate le persone disoccupate; le persone con background migratorio; le persone con un titolo di studio pari o inferiore all’istruzione secondaria inferiore. Particolarmente interessante è la composizione per genere della platea: la componente femminile, infatti, è sovra-rappresentata rispetto alla popolazione residente. Inoltre, le persone che percepiscono la misura si trovano più spesso nella fascia d’età che va dai 45 ai 66 anni e si conferma, infine, che la povertà è più spesso diffusa in nuclei familiari con minori, indipendentemente dal numero di componenti.

Figura 1 – Composizione familiare. Popolazione modenese e percettori con Esito B

Note: La fonte del dato sull’intera popolazione è l’anagrafe del Comune di Modena (Anno 2021). Fonte: Elaborazione degli autori.

Utilizzando le informazioni contenute nel dataset è stato possibile un ulteriore approfondimento. Osservando l’intensità degli interventi entro la durata dei percorsi progettuali, emerge come in più della metà dei casi (53,6%) vengano attivati almeno sei interventi di diversa natura, afferenti all’ampia area dell’inclusione sociale, a integrazione e completamento del trasferimento economico.

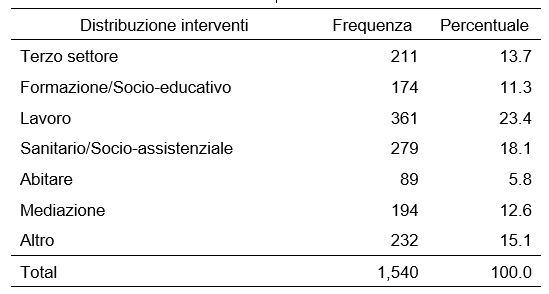

Tabella 1 – Frequenza relativa della tipologia di interventi

Fonte: Elaborazione degli autori

Se è attesa la maggiore frequenza di interventi nella macro-area «lavoro», in cui ricadono tutte le attività direttamente connesse alla ricerca di una nuova occupazione, colpisce la numerosità di interventi nell’area dei bisogni sanitari e socio-assistenziali; se, ugualmente, l’attivazione delle risorse del Terzo Settore appare coerente con l’organizzazione territoriale dei servizi entro il modello regionale emiliano, colpisce il ricorso agli interventi di mediazione linguistico-culturale a fronte della proporzione tra percettori italiani (60%) e percettori con background migratorio (40%).

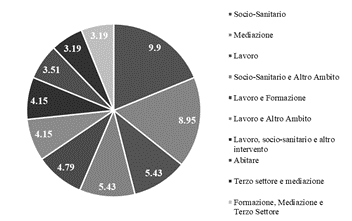

Infine, guardando alle prime dieci combinazioni tra diverse macroaree di intervento, si nota come i bisogni di natura socio-sanitaria e quelli di mediazione emergano – da soli – come i più ricorrenti. La mediazione, inoltre, soprattutto quando appare combinata a interventi di altra natura (Terzo Settore e Mediazione; Formazione, Mediazione e Terzo Settore) si configura, ancora più nettamente, come strumento di accesso ad altri servizi. Il «lavoro» occorre più spesso in combinazione con altre dimensioni (Lavoro e Formazione; Lavoro e Altro ambito; Lavoro, socio-sanitario e altro intervento) a dimostrazione che – per la popolazione in analisi – il lavoro non è un problema in sé ma, più spesso, è accompagnato ad altre dimensioni di bisogno.

Figura 2 – Combinazione interventi

Fonte: Elaborazione degli autori.

Esplorare la natura di tali interventi ha dunque permesso di conferire spessore alla varietà dei bisogni a cui si è data risposta nel processo di erogazione della misura, evidenziandone sia l’intensità sia la diversificazione. Disvelando alcuni dei meccanismi sottostanti ai processi di impoverimento nel territorio di Modena, la ricerca ha inoltre consentito di territorializzare il profilo di povertà, interrogando tanto gli assetti territoriali del mercato del lavoro e le traiettorie diseguali di sviluppo quanto le configurazioni locali del welfare e gli assetti organizzativi dell’integrazione socio-sanitaria.

1 Costantini E, D’Aguanno M.C, Gallo G., Nannetti F., Meccanismi di impoverimento e conoscenza: una riflessione a partire dall’implementazione del Reddito di Cittadinanza a Modena, in “Politiche Sociali, Social Policies” 1/2025, pp. 167-197, doi: 10.7389/117599