I quotidiani riflettono la memoria storica degli eventi e delle persone che hanno segnato la nostra storia, ma la visibilità non è equa: alcune famiglie godono di una presenza maggiore rispetto ad altre. Uno studio sui cognomi nei giornali modenesi indaga la trasmissione dello status sociale nel tempo.

Massimo Baldini e Andrea Barigazzi – Aprile 2025

Nel contesto della ricerca sulla mobilità sociale, una delle sfide più rilevanti riguarda la disponibilità di dati adeguati a esaminare le dinamiche di lungo periodo. Tradizionalmente, gli studi si sono basati su indicatori come reddito, istruzione e occupazione per tracciare l’evoluzione delle disuguaglianze tra le generazioni. Tuttavia, in contesti locali e storici, questi dati spesso non sono disponibili. Un recente studio1 propone un approccio innovativo per affrontare questa sfida: l’analisi dei cognomi riportati nei giornali locali.

L’idea alla base di questa ricerca è che i cognomi citati con maggiore frequenza nei giornali non siano rappresentativi della popolazione in generale, ma che riflettano l’importanza sociale di chi li porta. In altre parole, i cognomi più presenti sulle pagine dei quotidiani appartengono a individui o famiglie con un ruolo sociale significativo. Partendo da questa ipotesi, lo studio ha esaminato la sovra-rappresentazione di alcuni cognomi nei giornali locali della città di Modena, confrontandola con la loro presenza effettiva nella popolazione, nell’arco temporale che va dal 1921 al 2011.

L’analisi dei giornali locali come fonte di dati

Lo studio ha preso in esame tre giornali locali: La Gazzetta di Modena, L’Unità e Il Resto del Carlino. Questi quotidiani hanno rappresentato, nel corso del tempo, una panoramica della vita sociale della città, riportando non solo eventi di cronaca politica o economica, ma anche notizie relative a eventi pubblici, necrologi, annunci pubblicitari, attività culturali e sociali. Attraverso l’analisi dei cognomi citati in questi contesti, lo studio ha cercato di identificare gruppi sociali con una visibilità pubblica maggiore e di osservare come questa visibilità si sia evoluta nel tempo.

Particolare attenzione è stata dedicata a quattro gruppi sociali considerati storicamente élite: la nobiltà, i professori universitari, gli studenti dei licei e la comunità ebraica di Modena. Questi gruppi sono stati scelti perché rappresentano categorie sociali che, almeno in teoria, godono di maggiore influenza. L’obiettivo principale è verificare se i cognomi appartenenti a questi gruppi fossero sovra-rappresentati rispetto alla loro effettiva diffusione nella popolazione, e se tale sovra-rappresentazione persistesse nel corso dei decenni.

Che cosa ci dicono i cognomi

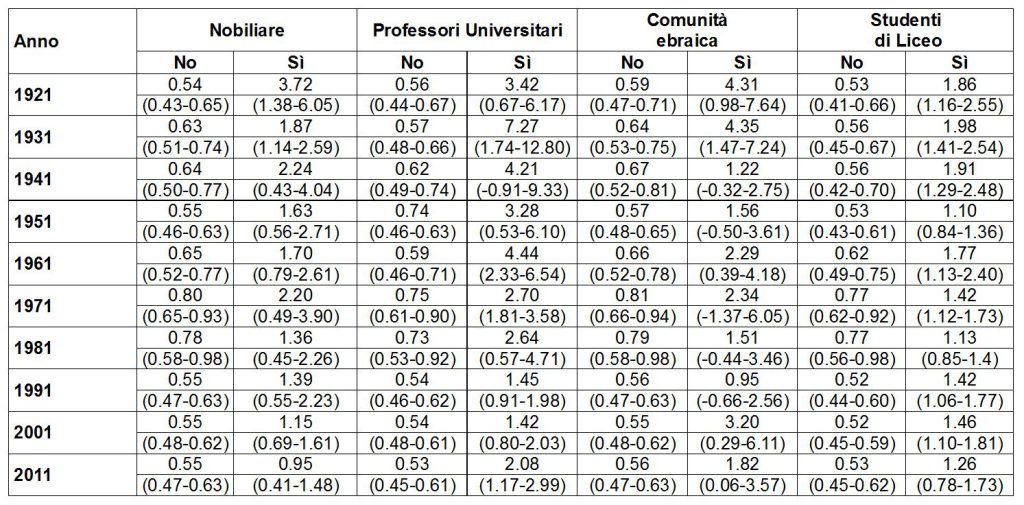

I risultati confermano che i cognomi appartenenti ai gruppi sociali elitari risultano effettivamente sovra-rappresentati nei giornali rispetto alla popolazione generale. La loro frequenza di apparizione è significativamente superiore rispetto alla loro diffusione nella popolazione generale (Tabella 1).

Ad esempio, nei primi decenni del Novecento, i cognomi nobili sono citati quasi quattro volte più spesso di quanto ci si sarebbe aspettato in base alla loro presenza nei registri anagrafici. Lo stesso vale per i professori universitari, che godono di una visibilità pubblica superiore rispetto al resto della popolazione. Anche i cognomi degli studenti dei licei, che storicamente rappresentano una classe privilegiata, potendo accedere a un’istruzione superiore spesso indirizzata a studi universitari successivi, sono più rappresentati nei giornali rispetto alla loro presenza nei registri della popolazione. Essere studenti di un liceo, soprattutto nei decenni passati, era spesso un indicatore di status economico e sociale elevato, dato il costo nel mantenere gli studi di un figlio.

Questi dati confermano che la visibilità pubblica sui giornali locali non è distribuita in modo equo, ma tende a favorire coloro che appartenevano a famiglie più benestanti o socialmente rilevanti.

Tabella 1. Sovra-rappresentazione dei cognomi nobiliari, dei cognomi appartenenti a professori universitari, a studenti di liceo e alla comunità ebraica nei quotidiani modenesi.

Fonte: elaborazione degli autori su dati di anagrafe e quotidiani. Nota: Intervallo di confidenza del 95% tra parentesi.

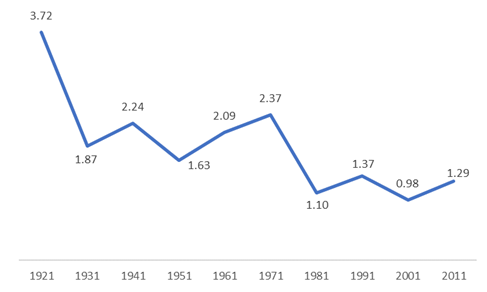

La particolarità della comunità ebraica

La comunità ebraica di Modena rappresenta un caso unico rispetto agli altri gruppi sociali analizzati. La storia della comunità ebraica è infatti contraddistinta da una maggiore eterogeneità e da momenti di esclusione e discriminazione che hanno profondamente segnato la loro presenza pubblica.

A partire dal Medioevo, gli ebrei di Modena hanno vissuto fasi di marginalizzazione, come l’obbligo di risiedere nel ghetto durante il Ducato degli Estensi, fino a raggiungere una condizione di maggiore emancipazione con l’annessione del Ducato al Regno d’Italia nel 1859. Con l’abolizione delle leggi discriminatorie, la comunità ebraica di Modena ha conosciuto un rapido miglioramento del benessere economico e sociale. Nei primi decenni del XX secolo, gli ebrei modenesi occupavano posizioni elevate nelle professioni legate al commercio e nell’amministrazione pubblica, con tassi di alfabetizzazione e aspettativa di vita superiori al resto della popolazione.

Tuttavia, con l’introduzione delle leggi razziali fasciste alla fine degli anni ’30, la comunità ebraica ha subito nuovamente una drastica esclusione dalla vita pubblica, riflessa anche nella loro decrescente presenza dalle pagine dei giornali locali. Solo dopo la Seconda guerra mondiale, con il ritorno della democrazia, i cognomi ebraici tornano a essere visibili, ma senza più raggiungere i livelli di rappresentanza prebellici. Questo riflette le vicissitudini storiche di questa comunità.

Persistenza dello status sociale e mobilità graduale

Sebbene l’analisi mostri che la visibilità di determinati cognomi diminuisca col passare del tempo, suggerendo un certo grado di mobilità sociale, è evidente come tale processo sia graduale. La sovra-rappresentazione dei cognomi, pur riducendosi, persiste per decenni. Questo dato indica che, sebbene ci siano segnali di cambiamento, il privilegio tende a essere trasmesso tra le generazioni in modo significativo. La visibilità pubblica sui giornali, dunque, non è solo un riflesso dell’importanza attuale di una famiglia o di un individuo, ma anche un indicatore della continuità storica del loro status sociale.

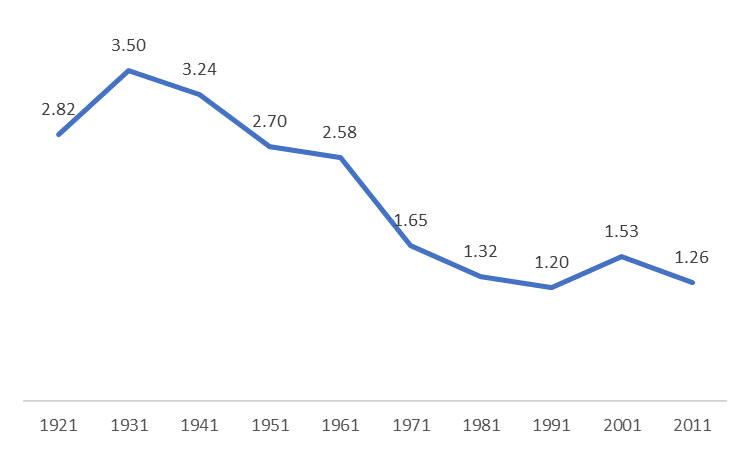

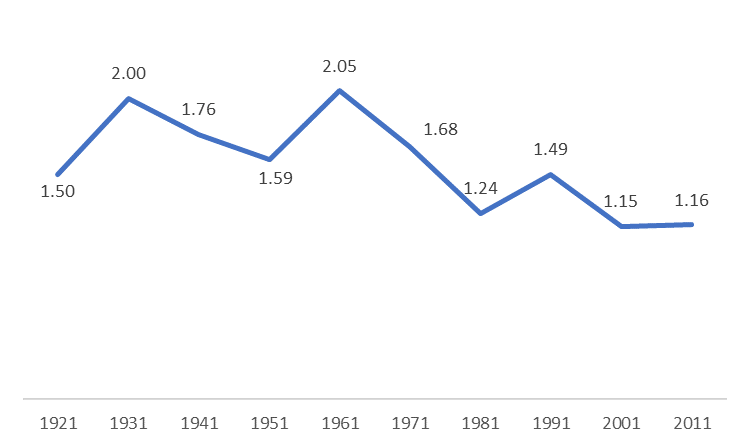

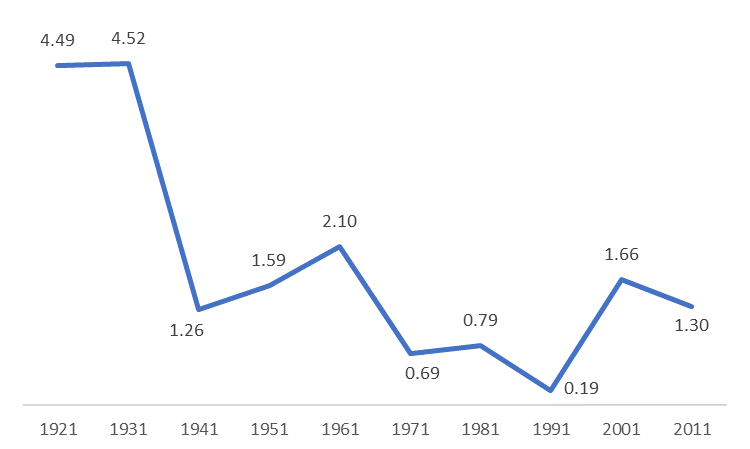

Il concetto di regressione verso la media, cioè la tendenza dei gruppi sociali più privilegiati a perdere progressivamente la loro sovra-rappresentazione nel corso del tempo, è presente in tutti i gruppi analizzati. Tuttavia, questo processo varia nel tempo e a seconda del gruppo considerato (Figura 1)

Figura 1. Sovra-rappresentazione e regressione verso la media nel corso del tempo.

Cognomi dei professori universitari che hanno insegnato tra il 1921 e il 1951

Cognomi degli studenti che hanno frequentato licei tra il 1921 e il 1951

Cognomi nobiliari

Cognomi appartenenti alla comunità ebraica

Fonte: elaborazione degli autori su dati di anagrafe e quotidiani

I giornali come strumento per lo studio della mobilità sociale

L’utilizzo dei giornali locali come fonte alternativa per lo studio della mobilità sociale offre diversi vantaggi, soprattutto in contesti in cui i dati tradizionali come il reddito o l’istruzione non sono facilmente accessibili. I giornali rappresentano una testimonianza diretta della vita pubblica di una comunità, riportando non solo le attività dei suoi membri più influenti, ma anche il modo in cui questi vengono percepiti e ricordati dalla collettività.

Attraverso la loro analisi, è possibile ricostruire una sorta di mappa sociale della città, individuando non solo chi detiene il potere economico o politico, ma anche chi svolge un ruolo importante nella vita socioculturale. Questo approccio, sebbene non privo di limiti, offre una prospettiva unica sulle dinamiche sociali di lungo periodo, permettendo di osservare come lo status sociale venga trasmesso tra le generazioni e come le famiglie influenti siano state percepite nel corso del tempo.

Conclusioni e prospettive future

L’analisi dei cognomi nei giornali locali dimostra la persistenza dello status sociale nel tempo. La mobilità sociale esiste, ma si manifesta in modo graduale e richiede anni per essere visibile. Le famiglie legate ai cognomi storicamente influenti mantengono una presenza superiore nei giornali, anche se con il tempo la loro visibilità si riduce.

Nonostante alcune limitazioni, come il focus su un contesto geografico specifico, l’uso dei cognomi nei giornali locali come indicatore di status sociale rappresenta un approccio interessante e potenzialmente promettente per futuri studi sulla mobilità sociale. Espandere questo tipo di analisi ad altre città italiane o ad altri contesti storici potrebbe fornire ulteriori spunti utili per comprenderne meglio potenzialità e difetti.

1 Baldini, M., Barigazzi, A. Surnames in Local Newspapers and Social Mobility. Soc Indic Res (2024). https://doi.org/10.1007/s11205-024-03415-7